von zu Klasse mit Differenz tags Internationalismus Feminismus Bewegung Datum Aug 2017

In Argentinien kam es im vergangenen Jahr zu einem landesweiten Frauenstreik. Die lateinamerikaweite »Ni una menos«-Bewegung (etwa: Nicht eine weniger) war in den Jahren zuvor als Reaktion auf den brutalen Mord an einer jungen Frau entstanden. Seit 2015 mobilisierte sie hunderttausende Menschen. Als im Oktober 2016 der Mord an der 16jährigen Lucía Pérez bekannt wurde, kam es zu anlassbezogenen Mobilisierungen und die Bewegungen entschlossen sich für den 19. Oktober einen Nationalen Frauenstreik auszurufen. Der Frauenstreik ging jedoch über die Anklage von sexualisierter Gewalt und Morden aus Frauenhass (Femizid) hinaus, auch Auseinandersetzungen um Arbeit wurden thematisieren. Am vergangenen 8. März rief man schließlich zu einem internationalen Streiktag auf, an dem sich Frauen* in zahlreichen Ländern weltweit beteiligten.

Gründe genug, um mit der Aktivistin Verónica Gago zu sprechen. Sie ist Teil des Organisationskollektivs von »Ni Una Menos« und Professorin für Sozialwissenschaften an der Universität Buenos Aires. Im Interview erzählt sie von den Herausforderungen neuer Streikformen, erklärt warum die feministische Bewegung aus dem »Geschlechterghetto« ausbrechen muss und macht deutlich, wie Kämpfe gegen ökonomische und geschlechterbezogene Gewalt zusammengeführt werden können.

Ausgehend von den Erfahrungen der »Ni Una Menos«- Proteste gab es in Argentinien eine Zuspitzung der Dynamiken in Form von spontanen Mobilisierungen oder Frauenstreiks. Wir würden gerne verstehen, wie es dazu gekommen ist und dich deshalb zunächst fragen, auf welche politischen Traditionen und vergangene Kämpfe sich die aktuellen Auseinandersetzungen stützen.

Im Streik verdichtet sich ohne Zweifel ein geschichtliches Konglomerat von Kämpfen, das im Angesicht einer spezifischen Konjunktur in Bewegung gesetzt werden konnte. Die Bewegung ist undenkbar ohne ihre Verbindung zu den Kämpfe um die Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Bewegung wurde in Argentinien von den Madres de la Plaza de Mayo wegen ihrer verschwundenen Kinder und Enkel initiiert, während die Militärdiktatur im vollen Gange war. Die Madres haben aus Mut und Widerständigkeit die Kraft der gewöhnlichen Frauen geschaffen. Sie haben mit der Frage danach, was Menschenrechte auf globaler Ebene bedeuten, eine radikale Perspektive eröffnet. Andererseits ist die Nationale Frauenversammlung (Encuentro Nacional de Mujeres), die in Argentinien seit 31 Jahren veranstaltet wird, ein wichtiger Raum, in dem Erfahrungen aufeinandertreffen und die Konstruktion feministischer Sensibilitäten unterschiedlicher Generationen stattfindet.

Innerhalb dieser Genealogie sollten aber auch die Kämpfe der »piqueteras«- Frauen betont werden, der Arbeitslosenbewegungen, die das Leben in den popularen Vierteln in den schwierigsten Momenten der Krise 2001 aufrechterhalten haben. Das sind also drei fundamentalen Bezugspunkt um die Traditionslinien und Gefüge zu verstehen, in die sich die Bewegung »Ni Una Menos« einschreibt. In ihrer Verbindung ist es möglich, den Schmerz zu politisieren und ihn in eine rebellische Kraft umzuwandeln.

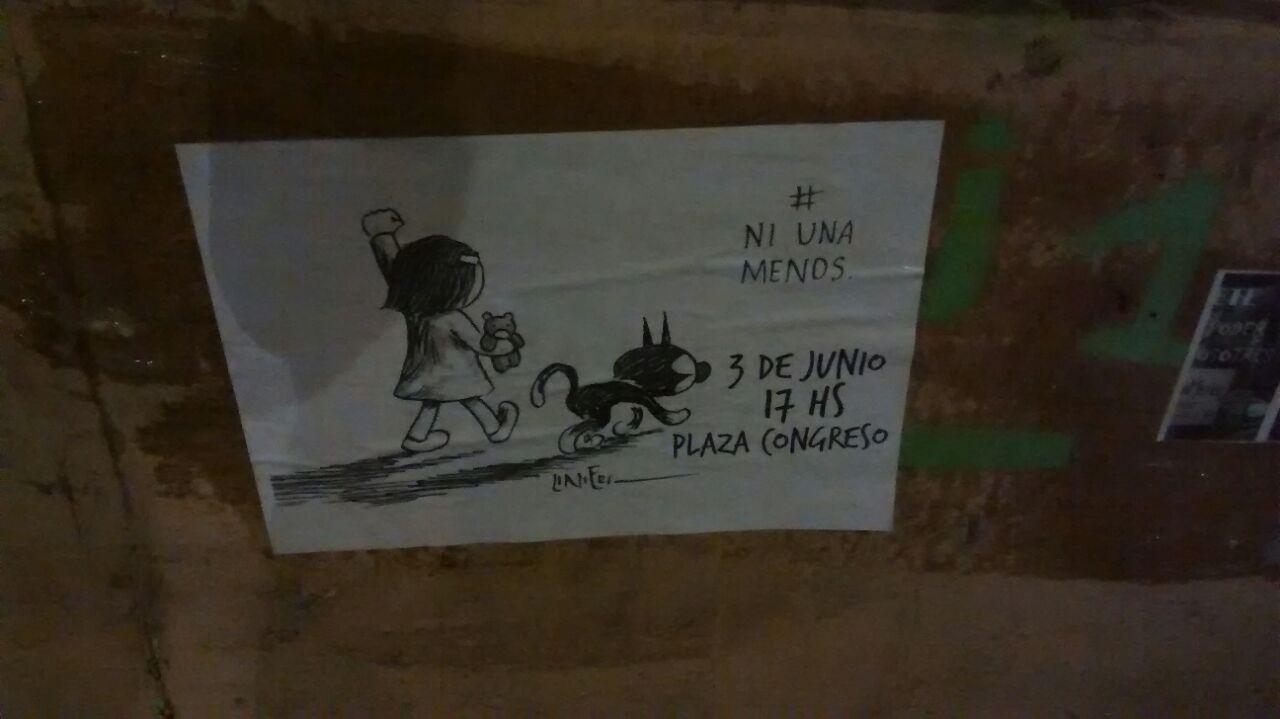

Bild: Tobias Boos, »#ni una menos! 3 de jonio 17hs plaza congreso«

Bild: Tobias Boos, »#ni una menos! 3 de jonio 17hs plaza congreso«

Aber wie kam es dann genau zu den Streiks und wie hat sich diese Veränderung der Kampfformen vollzogen? Was bedeutet die Aneignung einer politischen Form, die traditionell eher als typisch männlich wahrgenommen wurde?

Über das Instrument des Streiks haben wir eine mächtige Verbindung zwischen geschlechterbezogener Gewalt, ökonomischer, politischer und sozialer Gewalt konstruieren können. Man kann die steigende Gewalt gegenüber Frauen und ihre steigende Grausamkeit nicht verstehen, ohne sie mit anderen heutigen Formen der Ausbeutung in Verbindung zu setzen. Unsere Bewegung hat das klassische Arbeiter*inneninstrument faktisch auf drei Ebenen erweitert: Erstens in Bezug auf diejenigen, die als Arbeiter*innen angesehen werden, indem über die klassische Figur des weißen männlichen Arbeitnehmers hinaus die multiplen Formen der Produktion von Wert sichtbar gemacht wurden, die wir Frauen historisch verrichtet haben und die heute ganz allgemein Charakteristika der Arbeit sind. Wir beziehen uns hier auf Formen, die in ihrer Entlohnung kurzfristig sind, aber kontinuierlich bzgl. der Sorgearbeit. Sie sind unsichtbar hinsichtlich ihrer Anerkennung, aber vital in ihrer Wirkung für die Produktion des gemeinsamen Lebens. Zweitens: Wir sind über den gewerkschaftlichen Sektor hinausgegangen, in dem dieses Instrument immer schon genutzt wurde, und haben den Streik in die Terrains der sozialen Reproduktion selbst überführt. Wir haben in Gemeinschaftszentren, Stadtteilen, Schulen und Häusern gestreikt. Und gleichzeitig haben wir mit den Gewerkschaften – vor allem deren Basis – gearbeitet, um sie bei dieser Gelegenheit einzubinden. Das gab ihnen die Möglichkeit, diese Aktion mit nicht-gewerkschaftlichen Organisationen zu teilen und den Streik als transversales Werkzeug zu erfahren, und nicht ausschließlich als Technik für einen Sektor, der heutzutage privilegiert ist. Und schließlich haben wir drittens das Instrument Streik über seine Funktion des reinen Forderns hinausgetrieben und es als Werkzeug der Verweigerung in Stellung gebracht.

Mit dem Streik haben wir den Opferdiskurs verlassen, mit dem immer wieder versucht wird, den Krieg gegen die Frauen zu beschreiben und ihn unter Kontrolle zu bringen. Stattdessen ist ein Zustand der Wut und Rebellion entstanden, der auf vielen Ebenen sichtbar wird: in den Familien, den Schulen, den Vierteln und auf der Arbeit. Ein Zustand, der in großen Demonstrationen seinen Ausdruck findet, aber eben auch im alltäglichen Leben. Diese Form bietet die Möglichkeit die häusliche, soziale, politische und wirtschaftliche Gewalt zu verstehen, die unsere Körper als neue Territorien der Conquista einnimmt.

Mit der Ausweitung des Instruments »Streik« haben wir außerdem klar gemacht, dass der populare und kommunitäre Feminismus (so wird dieser hier aktuell bezeichnet) fähig ist, eine Arbeitswelt abzubilden, die formelle und informelle Arbeiterinnen, Haus-, Sexarbeiterinnen, Selbstverwaltete und Prekäre, Migrantinnen und Arbeitslose beinhaltet. Darüber hinaus haben wir unsere Autonomien in den Vordergrund gestellt, wir haben gestreikt um basta zusagen und aufzuzeigen, dass wir attackiert werden wegen unserer Gesten des Begehrens und der Selbstbestimmung. Der Streik hat so ein lebensnotwendiges Problem artikuliert: Das Hinzufügen von »¡Vivas nos queremos!« (etwa: »Wir wollen uns lebend!«; Slogan der Mobilisierung am 3.Juni 2016 Anm. Übers.) zum Slogan »Ni Una Menos«, war der Verbindungspunkt mit den jüngsten Kämpfen in Lateinamerika: Jene Kämpfe, die sich gegen den Landraub stellen, gegen die Femizide durch Paramilitärs, aber auch gegen einen Wandel der familiären Haushalte zu Orten an denen Männern, die in der Sphäre der Arbeit und des Öffentlichen ausgebeutet und erniedrigt werden, ihren patriarchalen Frust ablassen.

Wenn es euer Ziel ist, nicht nur »klassische« Formen des Arbeit zu bestreiken, sondern auch Reproduktionsarbeit oder den informellen Sektor: Wie verändern sich die Streikformen? Was waren eure Erfahrungen und welche Widersprüche sind aufgetaucht?

Die Streikformen verändern sich auf verschiedenste Weise. Sie tun das hinsichtlich der Bereiche, in denen gehandelt wird, also nicht mehr nur in den Bereichen der Arbeit im klassischen Sinne. Es gibt weiterhin eine »Abwägung« und ein »Anhalten« der Zeit, also eine Neudefinition der Idee von Arbeitszeit an sich. Drittens gibt es einen Wandel beim Aufstellen eines Forderungskatalogs, indem wir ein Szenario aufgeworfen haben, in dem wir klarmachten: »Wir wollen alles verändern«. Der Streik verwandelte sich so in ein Instrument, mit dem wir uns aus unseren hierarchisierten Rollen entziehen konnten, den Modi, in denen unsere Aufgaben, sowohl auf Ebene der Arbeit als auch darüber hinaus, unsichtbar gemacht, abgewertet und gleichzeitig ausgebeutet werden. Eben eine Neudefinition dessen, was wir unter »Ebene der Arbeit« fassen.

Der 8. März wurde aber auch möglich durch die geduldige Artikulationsarbeit, das Weben eines Netzes von sehr diversen Erfahrungen und Perspektiven. Dadurch konnten Momente der politischen Entscheidung in massenhaften Versammlungen hergestellt werden, sie waren ein machtvoller Ort der öffentlichen Ausarbeitung. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Kraft der transnationalen Koordination ein Schlüsselelement bei der Pluralisierung der feministischen Narrative war. Diese Narrative wurden strategisch gewandelt in fest verwurzelte Modi der Benennung von Praktiken des Ungehorsams, der Anklage gegenüber den neoliberalen Politiken und in der Artikulation einer Stimme, die Kraft zieht aus der Massenbewegung der Frauen auf der Straße (movimiento masivo y callejero).

Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die mir emblematisch erscheinen, ich möchte aber zwei nennen, die mich besonders beeindruckt haben. Einerseits die Frauen aus Paraguay, die gesagt haben, wir streiken gegen das Agrobusiness. Sie haben ihren Protest gegen die Ausweitung des Sojaanbaus und die damit zusammenhängende Vertreibung ihrer Dörfer und Gemeinschaften (comunidades) in den Streik eingebracht. Andererseits die Frauen aus dem popularen, informellen Wirtschaftssektor, die abhängig von dem sind, was sie Tag für Tag verdienen. Sie haben klar gemacht, dass sie ihr Einkommen aufs Spiel setzten, dies aber eine Realität sei, die im Streik Platz haben müsse und nicht etwa eine »Schwäche«, die verhindere, dass sie am Streik teilnehmen. Ausgehend von dieser Vielfalt – deren historisches Erbe wir anerkennen und deren praktische Aktualisierung wir dennoch eingefordert haben – haben wir den Streik erprobt.

Bild: Tobias Boos, »Volvemos a gritar #NiunaMenos«

Bild: Tobias Boos, »Volvemos a gritar #NiunaMenos«

In einem vorangegangen Artikel auf unserem Blog kritisieren Sandro Mezzadra und Mario Neumann eine Nostalgie der europäischen Linken in Bezug auf die glorreichen Zeiten des Wohlfahrtstaates. Dabei werde vergessen, welche Ausschlüsse ihm zugrunde lagen. In Argentinien – so scheint uns – passiert etwas Ähnliches: Wirkmächtige populare Identitäten speisen sich aus dem Bezug auf die Arbeit. Welche Rolle spielt die aktuelle Konjunktur der Kämpfe hinsichtlich der Artikulation neuer Identitäten, die brechen könnten mit einer homogenisierenden Idee von Klasse?

Nach der Krise, die ein Schlüsselmoment in der Genealogie, über die ich anfangs sprach darstellt, haben sich in Argentinien die mit der Arbeit verknüpften Identitäten stark verändert. Das heißt nicht, dass eine »neodesarrollistische« (Neo-Entwicklungs) Vorstellungswelt nicht weiterhin existiert, die eine idyllische Vorstellung von Vollbeschäftigung hegt und pflegt. Trotzdem ist die Kluft zwischen diesem Ideal und dem, was nach der Krise passiert ist, auffällig. Sie ist es trotz der bedeutenden Jahre »ökonomischen Wachstums«, die wir dank des Rohstoffbooms hinter uns haben. Ich stimme mit Sandro Mezzadra und Mario Neumann überein, dass diese Nostalgie heutzutage eine reaktionäre Funktion erfüllt. Ich würde sagen, sie tut das in zweierlei Hinsicht: Einerseits weil sie uns zur Passivität gegenüber jener Kluft zwischen der herbeigesehnten und aktuellen Situation verdammt, und immer eine vergangene Situation als Maßstab anlegt. Andererseits, weil in dieser Denkbewegung die vergangene Situation nicht mehr problematisiert wird. Damit werden jene Bestandteile der Kämpfe unsichtbar gemacht, die bestimmte Formen der Lohnarbeit in ihrer Struktur als solche angegriffen haben.

In Argentinien ist es seit der Krise zu einer Situation gekommen, in der die Arbeitsformen sich ständig wandeln. Dabei wurden Arbeitsformen festgezurrt, die vorher immer als Ausnahmen oder als vorrübergehend angesehen wurden. Ich beziehe mich z.B. auf unterschiedliche Formen der »Arbeit ohne Chef«, welche von besetzten Fabriken bis hin zu den unterschiedlichen Arten von selbstorganisierten Unternehmen reicht, die wir heute in der heterogenen Landschaft der popularen, informellen Ökonomien sehen. Diese Arbeitsformen sind ohne Zweifel prekär, man sollte in ihnen jedoch auch die Auswirkungen der sozialen Bewegungen sehen, die andere Formen der Wertproduktion und ihrer Anerkennung geschaffen haben. Es handelt sich also um eine höchst ambivalente Realität: Wir können diese neuen Arbeitsformen nicht einfach zur vom Kommando des Kapitals befreiten Arbeit deklarieren. Andererseits entspricht es auch nicht der Wahrheit, dass es sich hier einfach nur um eine Niederlage der Arbeiter*innen ohne jegliche Brüche handle.

Und das sage ich in einem ganz konkreten Sinne: Erst von diesen Realitäten ausgehend, wurden – zuerst angeführt von der Bewegung der Arbeitslosen, nun von der Frauenbewegung – Arbeitsformen angefochten, welche vollständige Unterwerfung und Gehorsam abverlangten. Was ich damit sagen will ist: Es sind eben diese Subjekte, die einer klassischen Definition der Arbeiter*innenklasse »äußerlich« sind, die es ermöglichen, wieder von Klasse zu sprechen und sie in einem inklusiven und mehrheitlichen Sinne zu transformieren.

Das Radikalisierungspotential besteht also in der Möglichkeit selbst, die Vorstellung von Klasse neu zu definieren. Eine Redefinition durch diejenigen, die wir Wert produzieren und entscheiden, in welchen Lebensformen das würdevoll geschehen kann.

In Europa kann man feststellen, dass die Klassenfragen in die politische Debatte zurückkehren. Obwohl wir es sehr begrüßenswert finden, dass Klassenfragen wieder Teil der politischen Agenda sind, werden diese leider oft Fragen von Identität gegenübergestellt. Deshalb dreht sich die Debatte innerhalb der europäischen Linken momentan viel darum, wie sich eine linke Klassenpolitik auf Höhe der Zeit denken lässt, die unterschiedliche Herrschaftsformen in integraler Art und Weise denkt. In einem anderen Interview hast Du erwähnt, dass die Frauenstreiks nicht lediglich Produkt eines Aufsummierens von unterschiedlichen Kämpfen sind (z.B. gegen prekäre Arbeitsbedingungen und sexualisierte Gewalt), sondern, dass es ein gemeinsames sehr konkretes und organisches Netz von Kämpfen gibt. Könntest Du diese Idee etwas genauer erläutern?

Das Interessante ist zumindest in Argentinien – aber ich glaube, dass sich das auch auf andere Ort ausweiten lässt – dass der Streik es ermöglicht hat, über Identitätsfragen in einem klassifikatorischen Sinne hinauszugehen. Wir wissen, dass Identitäten wie eine Anerkennungsmatrix funktionieren können und im Falle sexueller Diversität funktioniert das oft innerhalb einer harmlosen politischen Korrektheit, die »Ghettos« konstruiert. Die Diskussionen in den vorbereitenden Versammlungen zum Streik gingen in die Richtung von Dissidenzen und Verweigerungen, sie ordneten die Unterschiedlichkeiten rund um die Prozesse der Subjektivierung ein.

Konkreter: In Bezug auf welche Kämpfe werden Konflikte hergestellt? Das war ein wenig die Frage, die es uns erlaubt hat, von einer widersprüchlichen Vielfalt ausgehend, miteinander in Verbindung zu treten. Wir haben gesagt, es ist notwendig aus dem »Geschlechterghetto« auszubrechen, in dem sie uns einsperren wollen. In ihm bleibt uns nur die Rolle der zu entschädigenden Opfer und in ihm gerinnt die Übersetzung von dem, was wir sagen, immer in einem Forderungskatalog, der durch Regierungspolitik scheinbar »lösbar« ist. Wir haben uns demarkiert. Und haben eine Landkarte der Ausbeutungsformen und Gewalt geknüpft, in einer Form, in der jede – ausgehend von ihrer Position – ein kollektives Verständnis davon produziert hat, was die Dimension des Problems ist, das wir gemeinsam angehen.

Der zweite Aspekt, den ich unterstreichen würde, ist mit dem Vorherigen verknüpft. Wir haben eine Kraft der Masse erfahren, bei der die minoritären »Vektoren« sozusagen gezwungen waren, sich auszuweiten und aus sich selbst und ihrer reinen Partikularität hinauszutreten. Sie mussten sich in Elemente verwandeln, die sich aus dieser Massivität speisen. In diesem Sinne haben wir einen ziemlich neuartigen Prozess der Verbindung von Massivität und Radikalität durchlebt. Wir haben erlebt, dass der Feminismus sich in eine Sprache verwandelt hat, die fähig war, sehr unterschiedlichen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen. All diese Erfahrungen aber haben gemein, dass sie von der eigenen Erfahrung als Ort des Wissens und Verstehens ausgehen. Das hat uns eine transversale Kraft verliehen, wahrhaft mächtig hinsichtlich einer Kommunikation, die sich nicht auf die Netzwerke reduzieren lässt. Sie wird vielmehr konsistent, weil sie das Risiko eingeht den Schmerz zu benennen aber als Schlüssel zu einer Kraft, die Leben erfindet.

Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dieses Geflecht weiter zu nähren, damit sich jede einzelne von uns nicht alleine fühlt im ihrem Alltäglichen. Damit wir aus dieser Erinnerung der gemeinsamen Kraft auf der Straße einen Impuls machen, der uns Mut im Tagtäglichen gibt: bei unseren Arbeiten, in unseren Organisationen, in unseren Häusern und schlussendlich, erneut auf den Straßen.

Veronica Gago ist Mitglied des Kollektivs Ni Una Menos und arbeitet als Dozentin an der Universität. Sie ist Teil des unabhängigen Verlages Tinta Limón und war Teil der Erfahrung militanter Untersuchungen des Colectivo Situaciones

Interview und Übersetzung: Jonathan Welker, Tobias Boos

Bild: flickr